2024-10-07

代理・代行の考え方 [by miyachi]

電子署名もリモート署名等が出てくると当人認証ベースになって来ます。そこも含めて代理・代行がサイバー空間上でどう考えられるかを弁護士の宮内先生にまとめて貰った資料です。オープンな資料とするためにひっそりと公開します(笑)ですのでリンク等はご遠慮くださるとありがたいです。

「代理・代行と電子取引」

「代理・代行と電子取引」

2024-08-28

LE:XAdES:Lib V2.04.R3メンテナンスリリース [by miyachi]

「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV2系のV2.04.R3 をリリースしました。修正項目は以下となります。ご利用のタイムスタンプサービスのルート証明書の更新時に生じる場合がありますので、更新後に-3015エラーが出るようにであれば入れ替えが必要です。なおV3系の更新はありません。

■ 修正項目:

→ OCSP/CRLの署名証明書の有効性を発行日時でおこなう仕様変更。

OCSP/CRLへの署名証明書が新規発行された時にXAdES-Tの検証において、

-3015:時刻(XXXXXXX)がLINK1(EE)証明書の有効期限の前です。

となる問題への対応。

タイムスタンプ時刻の方がOCSP等の証明書の発行前となる為のエラーです。

※ 本問題はLE:XAdES:LibのV3系およびLE:PAdES:Libでは生じません。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V2.04.R3)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 修正項目:

→ OCSP/CRLの署名証明書の有効性を発行日時でおこなう仕様変更。

OCSP/CRLへの署名証明書が新規発行された時にXAdES-Tの検証において、

-3015:時刻(XXXXXXX)がLINK1(EE)証明書の有効期限の前です。

となる問題への対応。

タイムスタンプ時刻の方がOCSP等の証明書の発行前となる為のエラーです。

※ 本問題はLE:XAdES:LibのV3系およびLE:PAdES:Libでは生じません。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V2.04.R3)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2024-08-19

LE:PAdES:Lib V1.09.R1リリース [by miyachi]

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」がバージョンアップして、V1.09.R1 となりました。今回は新暗号(楕円曲線/ECDSA)対応等がメインとなります。主な修正項目等は以下となります。

■ 新機能:

→ ECDSA(楕円曲線)暗号にベータ対応。

→ 検証時にCVS(証明書検証サーバー)向けのオプションフラグを追加。

■ 修正項目:

→ OCSP優先時に埋込CRLのチェックを先に行う仕様変更。

→ CRL優先時に埋込OCSPのチェックを先に行う仕様変更。

→ RC4/40bitsの暗号化のV=1/R=3(ISO仕様違反)に対応。

→ OCSPの失効日時の取得に失敗していた問題の修正。

→ PKCS#11の署名時に例外になるケースがあり修正。

→ PT_SUBJECT_ALT指定時に別名がマージされてない問題の修正。

→ CRLの署名証明書の認証パス構築に間違うケースの修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 新機能:

→ ECDSA(楕円曲線)暗号にベータ対応。

→ 検証時にCVS(証明書検証サーバー)向けのオプションフラグを追加。

■ 修正項目:

→ OCSP優先時に埋込CRLのチェックを先に行う仕様変更。

→ CRL優先時に埋込OCSPのチェックを先に行う仕様変更。

→ RC4/40bitsの暗号化のV=1/R=3(ISO仕様違反)に対応。

→ OCSPの失効日時の取得に失敗していた問題の修正。

→ PKCS#11の署名時に例外になるケースがあり修正。

→ PT_SUBJECT_ALT指定時に別名がマージされてない問題の修正。

→ CRLの署名証明書の認証パス構築に間違うケースの修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

LE:XAdES:Lib V3.01.R1リリース [by miyachi]

「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV3系のV3.01.R1 をリリースしました。今回は新暗号(楕円曲線/ECDSA)対応等がメインとなります。追加された主な新機能と修正項目は以下となります。なおV2系の更新はありません。

■ 新機能:

→ ECDSA(楕円曲線)暗号にベータ対応。

→ 検証時にCVS(証明書検証サーバー)向けのオプションフラグを追加。

■ 修正項目:

→ OCSP優先時に埋込CRLのチェックを先に行う仕様変更。

→ CRL優先時に埋込OCSPのチェックを先に行う仕様変更。

→ V1.3.2のArchiveTimeStampの判定を誤っていた問題の修正。

→ 検証フラグXV_DATE_SIG_REVOとXV_DATE_TSA_REVOの実装。

→ タイムスタンプトークン自体の署名検証の問題の修正。

→ OCSPの失効日時の取得に失敗していた問題の修正。

→ PKCS#11の署名時に例外になるケースがあり修正。

→ CRLの署名証明書の認証パス構築に間違うケースの修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V3.01.R1)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 新機能:

→ ECDSA(楕円曲線)暗号にベータ対応。

→ 検証時にCVS(証明書検証サーバー)向けのオプションフラグを追加。

■ 修正項目:

→ OCSP優先時に埋込CRLのチェックを先に行う仕様変更。

→ CRL優先時に埋込OCSPのチェックを先に行う仕様変更。

→ V1.3.2のArchiveTimeStampの判定を誤っていた問題の修正。

→ 検証フラグXV_DATE_SIG_REVOとXV_DATE_TSA_REVOの実装。

→ タイムスタンプトークン自体の署名検証の問題の修正。

→ OCSPの失効日時の取得に失敗していた問題の修正。

→ PKCS#11の署名時に例外になるケースがあり修正。

→ CRLの署名証明書の認証パス構築に間違うケースの修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V3.01.R1)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2024-03-04

署名ライブラリ全般の更新のお知らせ [by miyachi]

SSOL社のタイムスタンプ取得時のNonceについて仕様変更があり弊社電子署名ライブラリを更新しました。

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」が V1.08.R3a となりました。また「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV3系が V3.00.R2a と、V2系が V2.04.R2a となりました。

■ 修正項目:

・タイムスタンプ取得時のSSOL様タイムスタンプサービスのNonce仕様変更への対応。

SSOL様タイムスタンプサービスの利用時に時々失敗する場合があります。

ご利用の場合には再ダウンロードと更新をお願いします。

ダウンロードはは製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib/ LE:XAdES:Lib V3系 / LE:XAdES:Lib V2系)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」が V1.08.R3a となりました。また「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV3系が V3.00.R2a と、V2系が V2.04.R2a となりました。

■ 修正項目:

・タイムスタンプ取得時のSSOL様タイムスタンプサービスのNonce仕様変更への対応。

SSOL様タイムスタンプサービスの利用時に時々失敗する場合があります。

ご利用の場合には再ダウンロードと更新をお願いします。

ダウンロードはは製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib/ LE:XAdES:Lib V3系 / LE:XAdES:Lib V2系)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。

2024-01-22

LE:PAdES:Lib V1.08.R3リリース [by miyachi]

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」がバージョンアップして、V1.08.R3 となりました。主な修正項目等は以下となります。

■ 新機能:

→ PDF解析結果XMLとして署名オプション情報の取得が可能となった。

■ 修正項目:

→ OpenSSL 3.1.1にて一部のPKCS#7署名の検証に失敗していた問題の修正。

→ OpenSSL 3.1.1にて一部のタイムスタンプの情報取得に失敗していた問題の修正。

→ 異常なタイムスタンプトークンの解析に失敗した場合に例外を生じる問題の修正。

→ 画像解析時に /ASCII85Decode 等でエンコードで例外を生じる問題の修正。

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

→ LE:PKI:LibのV1.08.R3への更新。

→ LE:PAdES:LibマニュアルとLE:PKI:Libマニュアルの更新。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 新機能:

→ PDF解析結果XMLとして署名オプション情報の取得が可能となった。

■ 修正項目:

→ OpenSSL 3.1.1にて一部のPKCS#7署名の検証に失敗していた問題の修正。

→ OpenSSL 3.1.1にて一部のタイムスタンプの情報取得に失敗していた問題の修正。

→ 異常なタイムスタンプトークンの解析に失敗した場合に例外を生じる問題の修正。

→ 画像解析時に /ASCII85Decode 等でエンコードで例外を生じる問題の修正。

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

→ LE:PKI:LibのV1.08.R3への更新。

→ LE:PAdES:LibマニュアルとLE:PKI:Libマニュアルの更新。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

LE:XAdES:Lib V3.00.R2/V2.04.R2リリース [by miyachi]

「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV3系のV3.00.R2と、V2系メンテナンスリリース V2.04.R2 をリリースしました。今回は主にLE:PKI:Lib系の更新がメインとなります。追加された主な新機能と修正項目は以下となります。

■ V3.00.R2 修正項目:

→ SigningCertificate指定の署名時の問題の修正。

→ DataObjectFormat要素指定の署名時の問題の修正。

→ 一部のタイムスタンプの情報取得に失敗していた問題の修正。

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

→ 属性証明書を含むタイムスタンプトークンの検証時の問題の修正。

→ V_ASN1_BMPSTRING(UTF-16BE)を使う証明書の情報取得に失敗する問題の修正。

→ DN形式CRLDPでLPKV_NOUSE_LDAPを指定してもCRL取得しようとする問題の修正。

→ OpenSSLの3.1.1完全移行に向けてOpenSSLレガシーAPIの利用停止。

→ LE:PKI:LibのV1.08.R3への更新。

→ LE:XAdES3:LibマニュアルとLE:PKI:Libマニュアルの更新。

■ V2.04.R2 修正項目:

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V3.00.R2 / V2.04.R2)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ V3.00.R2 修正項目:

→ SigningCertificate指定の署名時の問題の修正。

→ DataObjectFormat要素指定の署名時の問題の修正。

→ 一部のタイムスタンプの情報取得に失敗していた問題の修正。

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

→ 属性証明書を含むタイムスタンプトークンの検証時の問題の修正。

→ V_ASN1_BMPSTRING(UTF-16BE)を使う証明書の情報取得に失敗する問題の修正。

→ DN形式CRLDPでLPKV_NOUSE_LDAPを指定してもCRL取得しようとする問題の修正。

→ OpenSSLの3.1.1完全移行に向けてOpenSSLレガシーAPIの利用停止。

→ LE:PKI:LibのV1.08.R3への更新。

→ LE:XAdES3:LibマニュアルとLE:PKI:Libマニュアルの更新。

■ V2.04.R2 修正項目:

→ WinHTTPの認証付きプロキシのBasic認証時の問題の修正。

その他詳細は製品ダウンロードページ(V3.00.R2 / V2.04.R2)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページや製品ページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2023-10-27

LE:PAdES:Lib V1.08.R2リリース [by miyachi]

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」がバージョンアップして、V1.08.R2 となりました。主な修正項目等は以下となります。

■ 修正項目:

→ 属性証明書を含むタイムスタンプトークンの検証失敗の問題の修正

→ AES 256bitsにて暗号化されたPDFファイル読み込みが失敗する問題修正

→ V_ASN1_BMPSTRING(UTF-16BE)含む証明書の情報取得失敗する問題修正

→ DN形式のCRLDPでLPKV_NOUSE_LDAPを指定時にCRL取得する問題修正

→ OpenSSLの3.1.1完全移行に向けてOpenSSLレガシーAPIの利用停止

→ LpaCmdで検証結果XMLを画面表示する場合 Verified 等を表示しない修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 修正項目:

→ 属性証明書を含むタイムスタンプトークンの検証失敗の問題の修正

→ AES 256bitsにて暗号化されたPDFファイル読み込みが失敗する問題修正

→ V_ASN1_BMPSTRING(UTF-16BE)含む証明書の情報取得失敗する問題修正

→ DN形式のCRLDPでLPKV_NOUSE_LDAPを指定時にCRL取得する問題修正

→ OpenSSLの3.1.1完全移行に向けてOpenSSLレガシーAPIの利用停止

→ LpaCmdで検証結果XMLを画面表示する場合 Verified 等を表示しない修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2023-09-13

LE:XAdES:Lib V2.04.R1リリース [by miyachi]

「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」のV2系メンテナンスリリースとして V2.04.R1 をリリースしました。今回は主にLE:PKI:Libとの共有機能の更新がメインとなります。追加された主な新機能と修正項目は以下となります。

■ 仕様変更:

→ HTTP通信方式をWinInetからWinHttpに変更

■ 新機能:

→ HTTP通信方式の選択が可能となった

→ Socket+OpenSSLのHTTP通信の利用が可能となった

→ VisualStudio 2022に対応した、VS2010/VS2012は非サポートとなった

■ 修正項目:

→ XAdES検証時のSigningCertificateV2に不具合がある場合があったので修正

→ OpenSSLをV1.1.1からV3.1.1に変更した(サポート期間の問題)

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:XAdES:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 仕様変更:

→ HTTP通信方式をWinInetからWinHttpに変更

■ 新機能:

→ HTTP通信方式の選択が可能となった

→ Socket+OpenSSLのHTTP通信の利用が可能となった

→ VisualStudio 2022に対応した、VS2010/VS2012は非サポートとなった

■ 修正項目:

→ XAdES検証時のSigningCertificateV2に不具合がある場合があったので修正

→ OpenSSLをV1.1.1からV3.1.1に変更した(サポート期間の問題)

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:XAdES:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2023-08-30

製品マニュアル公開中 [by miyachi]

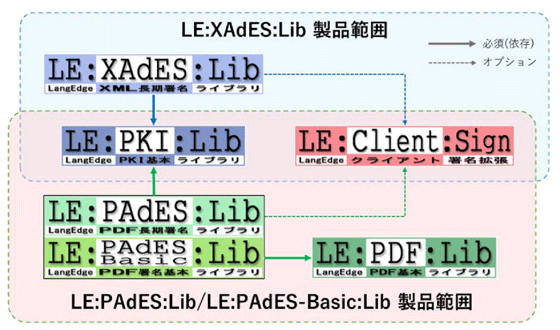

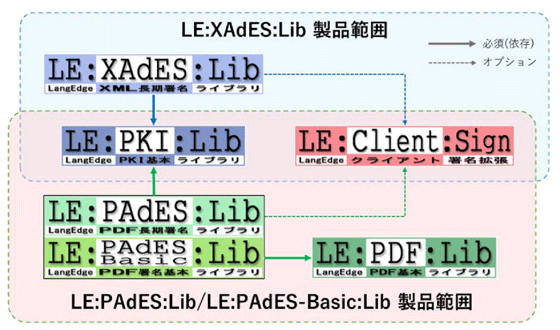

XML長期署名ライブラリLE:XAdES:LibをV3にバージョンアップしました。V2まではきちんとしたマニュアルを提供していませんでしたが、V3ではきちんとマニュアルを作成しました。参考の為にLE:XAdES:Lib V3マニュアル公開中です。

PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib(LE:PAdES-Basic:Lib含)もマニュアルをバージョンアップしています。またPKI基本ライブラリLE:PKI:Libに関してはLE:XAdES:Lib V3と共通化したことでマニュアルを分けました。

>現在以下の製品マニュアルを公開中です。

〇PAdES:LE:PAdES:Lib/LE:PAdES-Basic:Libマニュアル(PDF長期署名)

〇XAdES:LE:XAdES:Lib V3マニュアル(XML長期署名)

〇PKI(共通):LE:PKI:Libマニュアル(証明書やタイムスタンプの利用)

〇クライアント署名(オプション):LE:Client:Signマニュアル(ブラウザ連携)

製品説明が主目的ですがPAdESやXAdESの説明もありますのでよろしければご覧ください。また製品検討時の参考資料としても自由にご利用ください。なお評価版にもマニュアルは同梱されています。

PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib(LE:PAdES-Basic:Lib含)もマニュアルをバージョンアップしています。またPKI基本ライブラリLE:PKI:Libに関してはLE:XAdES:Lib V3と共通化したことでマニュアルを分けました。

>現在以下の製品マニュアルを公開中です。

〇PAdES:LE:PAdES:Lib/LE:PAdES-Basic:Libマニュアル(PDF長期署名)

〇XAdES:LE:XAdES:Lib V3マニュアル(XML長期署名)

〇PKI(共通):LE:PKI:Libマニュアル(証明書やタイムスタンプの利用)

〇クライアント署名(オプション):LE:Client:Signマニュアル(ブラウザ連携)

製品説明が主目的ですがPAdESやXAdESの説明もありますのでよろしければご覧ください。また製品検討時の参考資料としても自由にご利用ください。なお評価版にもマニュアルは同梱されています。

LE:PAdES:Lib V1.08.R1リリース [by miyachi]

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」がバージョンアップして V1.08.R1 となりました。今回はメジャーバージョンアップとなり2点仕様変更がありましたのでご利用前にご確認ください。追加された主な新機能や修正等は以下となります。

■ 仕様変更:

→ 検証時にCRL優先からOCSP優先に仕様変更(Windows/Linux)

→ HTTP通信方式をWinInetからWinHttpに変更(Windowsのみ)

■ 新機能:

→ Windows版でHTTP通信方式の選択が可能となった

→ Windows版でSocket+OpenSSLのHTTP通信の利用が可能となった

→ VisualStudio 2022に対応した、VS2010/VS2012は非サポートとなった

→ 署名証明書を取得する PdaSign.getSignCert() を追加

→ 検証時に署名証明書認証パスのトラストアンカー指定rootが指定可能

→ LpaCmdの-verify時に-resultのみ指定で標準出力に検証結果XMLを表示

■ 修正項目:

→ OpenSSLをV1.1.1からV3.1.1に変更した(サポート期間の問題)

→ 1バイト目が改行コードのPDFファイルも読み込めるように修正

→ /Pageに/Annotsの間接指定時特殊ケースで例外を生じるケースを修正

→ 署名オプションのSignInfoの埋め込み文字列をUTF16LEからUTF16BEに修正

→ AESV2/AESV3の暗号化時PADDINGにおいて割り切れるサイズの場合の問題の修正

→ MDP署名のP=3/Lock署名のP=3 の時に署名フィールド付与が出来ない問題の修正

→ LpaCmd引数に"で囲い中にスペース文字があった場合に正しく認識しない問題の修正

→ Linux版にてシステムのタイムゾーン値取得時に異常な値だった場合の問題の修正

→ Linux版にて文字列セット時のUSC4変換のチェックを厳しくした

→ オブジェクトの重複があった場合に-4220/PDA_ERR_UPDATE_BYTERANGEとなる問題の修正

→ 事前に複数署名フィールドを用意後に外観付き署名付与を行った場合の表示問題の修正

→ PKCS#7署名の検証に失敗するケースがあった問題の修正

→ CRL取得がシングルスレッド実行されていた問題の修正

→ Linux版プロキシ利用時のマルチスレッド対応で稀に失敗する問題の修正

→ LpaCmdの設定XMLを-type doctsで使った場合にエラーになる場合があった問題の修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 仕様変更:

→ 検証時にCRL優先からOCSP優先に仕様変更(Windows/Linux)

→ HTTP通信方式をWinInetからWinHttpに変更(Windowsのみ)

■ 新機能:

→ Windows版でHTTP通信方式の選択が可能となった

→ Windows版でSocket+OpenSSLのHTTP通信の利用が可能となった

→ VisualStudio 2022に対応した、VS2010/VS2012は非サポートとなった

→ 署名証明書を取得する PdaSign.getSignCert() を追加

→ 検証時に署名証明書認証パスのトラストアンカー指定rootが指定可能

→ LpaCmdの-verify時に-resultのみ指定で標準出力に検証結果XMLを表示

■ 修正項目:

→ OpenSSLをV1.1.1からV3.1.1に変更した(サポート期間の問題)

→ 1バイト目が改行コードのPDFファイルも読み込めるように修正

→ /Pageに/Annotsの間接指定時特殊ケースで例外を生じるケースを修正

→ 署名オプションのSignInfoの埋め込み文字列をUTF16LEからUTF16BEに修正

→ AESV2/AESV3の暗号化時PADDINGにおいて割り切れるサイズの場合の問題の修正

→ MDP署名のP=3/Lock署名のP=3 の時に署名フィールド付与が出来ない問題の修正

→ LpaCmd引数に"で囲い中にスペース文字があった場合に正しく認識しない問題の修正

→ Linux版にてシステムのタイムゾーン値取得時に異常な値だった場合の問題の修正

→ Linux版にて文字列セット時のUSC4変換のチェックを厳しくした

→ オブジェクトの重複があった場合に-4220/PDA_ERR_UPDATE_BYTERANGEとなる問題の修正

→ 事前に複数署名フィールドを用意後に外観付き署名付与を行った場合の表示問題の修正

→ PKCS#7署名の検証に失敗するケースがあった問題の修正

→ CRL取得がシングルスレッド実行されていた問題の修正

→ Linux版プロキシ利用時のマルチスレッド対応で稀に失敗する問題の修正

→ LpaCmdの設定XMLを-type doctsで使った場合にエラーになる場合があった問題の修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

LE:XAdES:Lib V3.00.R1リリース [by miyachi]

「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」がバージョンアップして、V3.00.R1 となりました。今回はメジャーバージョンアップとなります。完全に新規開発されたので既存のV2との互換性はありません。V2と比較して追加された主な新機能は以下となります。

■ 互換性:

・V3はV2までのAPIとの互換性はありません(ご注意!)

・PKI部はLE:PAdES:Libと同じLE:PKI:Libの共通APIとなります

■ V3新機能:

1) V3ではWindows版に加えてLinux版も提供

> V2ではWindows版のみだった

2) V3では.NET以外にJavaとC++(g++)のAPIも提供

> V2では.NETとC++/CLIのみだった

3) V3では同一XMLファイル内の複数署名に対応

> V2では1ファイル1署名のみだった

4) V3では多階層のManifest構造に対応

> V2では1階層のみ対応だった

5) V3ではPKI機能にLE:PKI:Libを利用(LE:PAdES:Libと共通化)

> V2では独自PKI実装

V3ではマニュアルも公開していますので詳細はこちらをご覧ください。その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:XAdES:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

なおAPIに互換性が無いこともあり、V2系のメンテナンスサポートは継続します。今後もV3系とV2系の両方をリリースします。ただし今後新機能はV3に実装されますので可能であれば移行もご検討ください。

■ 互換性:

・V3はV2までのAPIとの互換性はありません(ご注意!)

・PKI部はLE:PAdES:Libと同じLE:PKI:Libの共通APIとなります

■ V3新機能:

1) V3ではWindows版に加えてLinux版も提供

> V2ではWindows版のみだった

2) V3では.NET以外にJavaとC++(g++)のAPIも提供

> V2では.NETとC++/CLIのみだった

3) V3では同一XMLファイル内の複数署名に対応

> V2では1ファイル1署名のみだった

4) V3では多階層のManifest構造に対応

> V2では1階層のみ対応だった

5) V3ではPKI機能にLE:PKI:Libを利用(LE:PAdES:Libと共通化)

> V2では独自PKI実装

V3ではマニュアルも公開していますので詳細はこちらをご覧ください。その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:XAdES:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「XML長期署名ライブラリLE:XAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

なおAPIに互換性が無いこともあり、V2系のメンテナンスサポートは継続します。今後もV3系とV2系の両方をリリースします。ただし今後新機能はV3に実装されますので可能であれば移行もご検討ください。

2023-02-13

LE:PAdES:Lib V1.07.R6aリリース [by miyachi]

2023年2月8日に公開されたOpenSSLの脆弱性に対応して「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」をバージョンアップして、V1.07.R6a となりました。修正内容は以下となります。

■ 修正項目:

→OpenSSLの脆弱性対応の為にOpenSSLを1.1.1tに更新した。

→OpenSSLはLePKIからのみ利用しておりLePAdESの修正は無い。

→Windows環境では更新に伴い外部DLLファイル(libeay32L.dll/ssleay32L.dll)は不要となった。

脆弱性情報

https://jvn.jp/vu/JVNVU91213144/

※ 脆弱性への弊社コメント:

JVNVU#91213144 OpenSSLに複数の脆弱性

・X.509証明書やPKCS7署名データの検証時の脆弱性が見つかりました。

・不正な署名済みファイルを検証する時に問題を生じる場合があります。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 修正項目:

→OpenSSLの脆弱性対応の為にOpenSSLを1.1.1tに更新した。

→OpenSSLはLePKIからのみ利用しておりLePAdESの修正は無い。

→Windows環境では更新に伴い外部DLLファイル(libeay32L.dll/ssleay32L.dll)は不要となった。

脆弱性情報

https://jvn.jp/vu/JVNVU91213144/

※ 脆弱性への弊社コメント:

JVNVU#91213144 OpenSSLに複数の脆弱性

・X.509証明書やPKCS7署名データの検証時の脆弱性が見つかりました。

・不正な署名済みファイルを検証する時に問題を生じる場合があります。

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2023-01-20

LE:PAdES:Lib V1.07.R6リリース [by miyachi]

「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」と「PDF基本署名ライブラリLE:PAdES-Basic:Lib」がバージョンアップして、V1.07.R6 となりました。追加された主な新機能や修正等は以下となります。

■ 新機能:

→ 期限切れ間近に伴い試験用認証局の証明書他の更新

→ 配信CRLがPEM形式でも読み込み可能となるように修正

■ 修正項目:

→ PDF内部のHEX文字列の途中で改行がある場合の問題の修正

→ サロゲートペア文字を使った証明書の署名パネル上の表示文字化け問題の修正

→ /Pagesの下にページがゼロ場合にエラーにならないよう修正

→ /EmbeddedFilesがあるのに中に添付ファイルが無い場合の修正

→ CropBoxがあるページに対して署名印影を指定した場合の位置問題の修正

→ オブジェクト番号が穴あき状態になっているPDFファイルの場合の修正

→ LpaCmdの-serverの-opt引数が正常に処理されていなかった問題の修正

→ MediaBoxの原点がゼロ以外の場合の署名外観位置のズレ問題を修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

■ 新機能:

→ 期限切れ間近に伴い試験用認証局の証明書他の更新

→ 配信CRLがPEM形式でも読み込み可能となるように修正

■ 修正項目:

→ PDF内部のHEX文字列の途中で改行がある場合の問題の修正

→ サロゲートペア文字を使った証明書の署名パネル上の表示文字化け問題の修正

→ /Pagesの下にページがゼロ場合にエラーにならないよう修正

→ /EmbeddedFilesがあるのに中に添付ファイルが無い場合の修正

→ CropBoxがあるページに対して署名印影を指定した場合の位置問題の修正

→ オブジェクト番号が穴あき状態になっているPDFファイルの場合の修正

→ LpaCmdの-serverの-opt引数が正常に処理されていなかった問題の修正

→ MediaBoxの原点がゼロ以外の場合の署名外観位置のズレ問題を修正

その他詳細は製品ダウンロードページ(LE:PAdES:Lib / LE:PAdES-Basic:Lib)でご確認ください。製品ダウンロードページでは認証が必要です。その他「PDF長期署名ライブラリLE:PAdES:Lib」について詳しくはアンテナハウスのページをご覧ください。評価版もご用意しておりますのでご興味があればアンテナハウスよりお申込みください。

2023-01-18

LE試験認証局の更新 [by miyachi]

ラング・エッジ製品にて提供している電子証明書群を更新しました。試験ルート証明書2つと試験署名用証明書2つ・試験タイムスタンプ用証明書の合計5つを更新しました。その他細かな情報はLE試験認証局リポジトリをご覧ください。ラング・エッジ製品には標準で試験認証局のファイルがsampleフォルダの下にて提供されていますが必要に応じてファイル(ZIPファイル)をダウンロードして更新をお願いします。

- LangEdge CA Root 001

- 試験署名証明書用-LEルート証明書001:有効期間20年

- LE Test2 100017 [Valid]

- 有効署名試験用:有効期間7年

- LE Test2 100018 [Revoked]

- CRL失効署名試験用:失効済み

- LangEdge CA Root 002

- 試験TSA証明書用-LEルート証明書002:有効期間20年

- LE TSA 200030

- 試験TSA証明書:有効期間7年

- RFC 3161 認証無し

- https://www.langedge.jp/tsa

- RFC 3161 Basic認証(ID:langedge/PSWD:test)

- https://www.langedge.jp/batsa